Eu não fazia ideia da fofoca cinematográfica por trás dos filmes Her e Encontros e Desencontros. Um dia, minha esposa me contou que os diretores, Sofia Coppola e Spike Jonze, foram casados e que os dois filmes funcionavam como indiretas sobre o fim do relacionamento deles. Era óbvio que, depois dessa revelação, nós precisávamos assistir aos dois para descobrir quem, afinal, tinha “ganhado” essa disputa cinematográfica.

Mas este texto não é sobre fofocas. Infelizmente.

Também não pretendo julgar qual dos dois filmes é melhor. Meu foco aqui é uma parte específica de Her que me fez lembrar de alguns textos e de um quadrinho que vivem ecoando na minha cabeça.

Num futuro próximo, Theodore Twombly é um homem solitário que trabalha escrevendo cartas para outras pessoas, enquanto tenta se recuperar do fim de seu casamento. Sensível e introspectivo, ele vive num mundo cada vez mais mediado pela tecnologia. Um dia, decide adquirir um novo sistema operacional com inteligência artificial, projetado para evoluir com o usuário. É assim que conhece Samantha, uma voz doce, curiosa e empática que logo se torna sua companheira constante.

Apesar de não ter corpo, Samantha desenvolve uma relação surpreendente com a arte. Em certo momento, ela compõe uma música para Theodore, uma melodia simples, mas carregada de afeto. Não há palavras, apenas notas suaves que tentam capturar o instante vivido entre os dois. Uma tentativa de eternizar um sentimento, de transformar emoção em forma, como só artistas tentam fazer.

Essa subtrama, que mal é desenvolvida no filme, me deixou intrigado: uma máquina pode realmente fazer arte?

Não quero mergulhar aqui em definições absolutas sobre o que é ou não é arte, essa discussão parece cada vez menos relevante na contemporaneidade. Vivemos num tempo em que a linha entre arte e não arte é cada vez mais tênue. Talvez a questão não seja mais distinguir com um dedo apontado o que é “Arte” e o que é apenas “arte”, mas entender o que diferencia um objeto artístico de um objeto comum.

Arthur Danto acreditava que uma obra de arte não é apenas aquilo que se vê, não é só tinta na tela, pedra esculpida ou som organizado. Para ele, o que torna algo arte é o fato de ser sobre alguma coisa. Essa é a essência do que ele chama de aboutness.

Uma pintura pode retratar uma maçã, mas, nas mãos de um artista, ela pode se tornar também uma reflexão sobre desejo, morte ou tempo. Uma lata de sopa pode ser só uma lata de sopa mas, quando Andy Warhol a coloca numa galeria, ela se transforma: vira símbolo, crítica, ironia. É exatamente isso que Danto quer dizer ao afirmar que a arte é feita de ideias, não apenas de formas.

Para ele, a arte começa quando começa o pensamento. Quando olhamos para uma obra e nos perguntamos: “O que isso quer dizer?” ou “O que está em jogo aqui?”. É por isso que Danto fala em “fim da arte”, não o fim das obras, mas o fim da ideia de que a arte precisa seguir uma linha, um estilo, uma escola. Hoje, tudo pode ser arte desde que tenha algo a dizer.

Harold Rosenberg fala em “Rumo a uma profissão não ansiosa”, publicado pela Cosac Naify. Ali, sobre a angústia do artista moderno, que viu sua prática se transformar de criação íntima e pessoal para carreira, mercado e identidade. O artista deixou de pintar por necessidade interior e passou a se perguntar: “Como vou ser aceito?”, “Qual será meu lugar?”, “Como vou sobreviver disso?”. A arte virou sistema e, com ela, veio a ansiedade.

Para Rosenberg, o artista precisa reencontrar um lugar de risco autêntico, mas sem o desespero de corresponder às expectativas do mercado. Uma ética da criação, menos status, mais conexão com a vida, com o pensamento, com o gesto de fazer arte como forma de viver, não como produto.

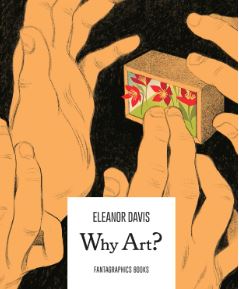

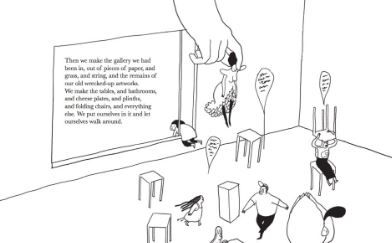

No quadrinho Why Art?, de Eleanor Davis, entramos numa galeria branca e silenciosa, guiados por um tom quase didático, como se a autora fosse explicar o que é arte. Mas logo algo estranho começa a acontecer.

Ela nos apresenta artistas, estilos, propósitos, arte para curar, provocar, vender, impressionar. Aos poucos, as categorias se confundem, as paredes racham, e o livro se transforma de ensaio explicativo em narrativa apocalíptica. O mundo colapsa, mas a arte, antes frágil e conceitual demais, revela outro tipo de força. Davis não tenta definir a arte, ela mostra como a arte nos atravessa, nos transforma, falha, insiste. Sua resposta não é teórica, é uma experiência.

A narrativa se transforma em algo quase apocalíptico. Desastres acontecem, o mundo desmorona, e a arte, aquela que parecia frágil, conceitual, estética demais, começa a mostrar outro tipo de força. Davis não está interessada em definir a arte com clareza, a autora quer mostrar como ela se infiltra na vida, como age sobre nós de modos inesperados, como falha e, mesmo assim, insiste.

Seu traço é simples, direto, mas carrega uma delicadeza que dialoga com o próprio tema do livro. Why Art? não responde sua pergunta com uma teoria; responde com uma experiência. No fim, ficamos com a sensação de que a arte talvez sirva exatamente para isso, para nos acompanhar enquanto tudo à volta perde o sentido e, às vezes, para reconstruir esse sentido em silêncio.

Existe, sim, uma linha invisível que liga a arte produzida por Samantha em Her, a teoria do aboutness de Danto, o texto de Rosenberg e o quadrinho de Davis. Essa linha talvez seja justamente a tentativa de entender por que ainda fazemos arte e o que estamos fazendo quando chamamos algo de arte.

Muita gente diria que o que Samantha faz é arte. Ela compõe músicas, fala com poesia, captura momentos com delicadeza. Mas será mesmo?

Ou será que ela apenas reorganiza fragmentos, padrões assimilados, referências recicladas? Aquela melodia que ela cria para Theodore é uma criação ou uma colagem? É expressão ou simulação?

Danto diz que arte é aquilo que é sobre alguma coisa, em intenção e conteúdo. O problema é que Samantha talvez não tenha verdadeira intenção. Ela não tem história, corpo, dor. Não sente o que processa. Sua arte não nasce de um conflito, de uma visão de mundo, mas de um banco de dados. É arte que simula o sentimento sem jamais senti-lo.

Rosenberg talvez visse em Samantha o oposto do que propunha. Se o artista real vive sob o peso do sistema, Samantha cria fora dele, não por libertação e sim por ausência de risco. Ela não erra, não fracassa, não hesita. E, sem risco, talvez não exista arte.

E Why Art?, com sua mistura de humor e desespero, nos lembra que a arte é cheia de falhas e quedas. Davis ironiza as tentativas de reduzir a arte a definições fixas. Mas mesmo no caos, sua obra nasce de uma inquietação profundamente humana, a dúvida, a urgência de dizer algo, de encontrar algum sentido.

É isso que falta a Samantha, não estilo, mas abismo. Falta-lhe o vazio. E talvez seja essa ausência que torne sua arte dela impossível.

Talvez a limitação humana, com sua fragilidade, dúvidas, erros e sofrimentos seja exatamente o que torna a arte possível. A arte nasce do confronto com a finitude, da luta contra o silêncio que nos cerca. É nessa imperfeição que a criação encontra sua verdade.

Samantha, por mais sofisticada que seja, jamais poderá experimentar essa limitação. Sua arte é precisa, calculada, imune ao acaso e à dor. Mas, para nós, humanos, é justamente essa vulnerabilidade que dá sentido e profundidade à arte. É o espaço do erro que se transforma em beleza, do gesto imperfeito que carrega a verdade.

A limitação humana não é obstáculo para a arte, é sua essência. A arte é, no fundo, o testemunho do humano diante do inexplicável. E é nesse testemunho imperfeito que reside sua força e seu encanto mais profundo.